Renacimiento andino

- Czar Gutierrez

- 5 jul

- 8 Min. de lectura

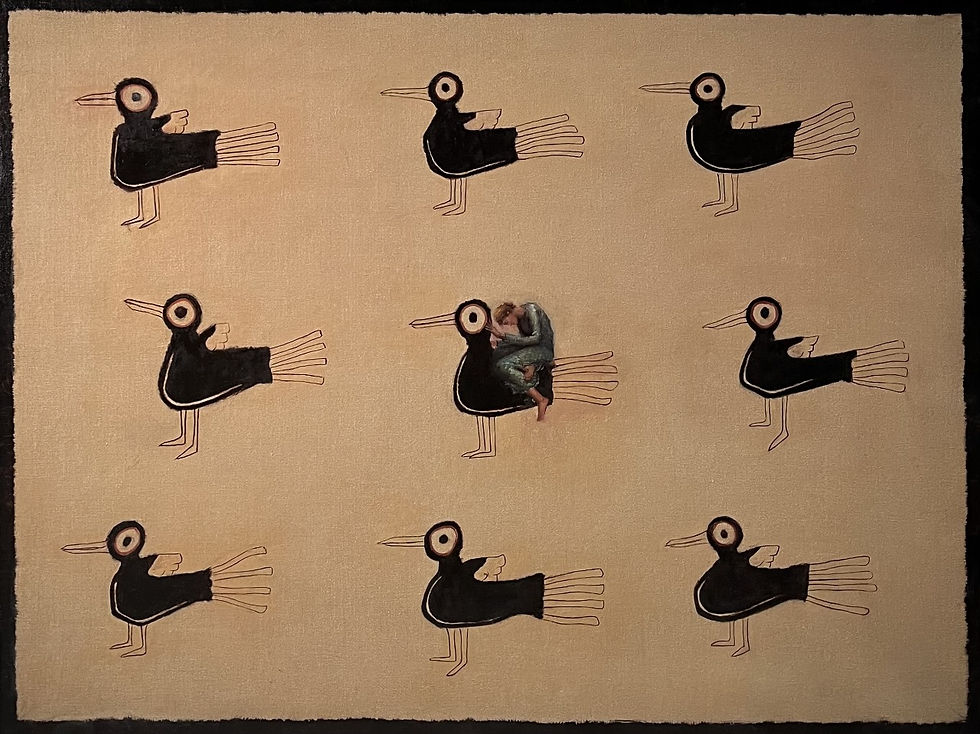

En Piruwmanta Dreams, Jose Bazo trasciende la arqueología visual para reinterpretar lo ancestral. Influenciado por el Renacimiento y la iconografía precolombina, apuesta por una identidad cultural activa en diálogo con el presente global. Expone en La Rebelde.

Escribe: Czar Gutiérrez

No es un ejercicio de nostalgia ni un tributo estético al pasado. Desde Londres —donde reside y crea—, Bazo reactiva símbolos, estructuras textiles y figuras mitológicas andinas como dispositivos vivos de pensamiento visual. Tensionado entre lo clásico europeo y lo ancestral andino —ambos contemporáneos en el tiempo histórico—, concibe desde una formación académica renacentista, pero se abre a la vibración ritual de la memoria colectiva.

Piruwmanta, “del Perú” en quechua, se cruza con un término cotidiano en inglés para nombrar una serie que es afirmación identitaria y dislocación conceptual. En óleo sobre lienzo, construye atmósferas donde lo íntimo y lo mítico se traman, pulverizando las etiquetas con que se lee el arte latinoamericano en el circuito global. Conversamos largamente con Jose, sin tilde en la “e”.

En su texto, la curadora cita el tercer espacio que, según Bhabha, es un lugar de enunciación híbrida. Así, ¿tu obra no corre el riesgo de volverse una coartada académica que estetiza la ambivalencia sin interrogar las asimetrías reales entre las tradiciones que se encuentran?

No busco estetizar la ambivalencia, sino habitarla. Mi trabajo no pretende ofrecer respuestas

académicas ni fórmulas críticas. Más bien, se sitúa en una zona de tensión donde las tradiciones dialogan sin necesidad de jerarquizarse. El encuentro entre imaginarios no es un escenario neutral, pero tampoco es mi intención resolver sus fricciones desde una posición de poder o corrección. Pinto desde un lugar íntimo y simbólico donde la hibridez no es una estrategia, sino un reflejo de mi experiencia como sujeto culturalmente atravesado. La asimetría existe, pero no siempre se resuelve con denuncia. A veces, se puede habitar desde la sensibilidad, el silencio o incluso la contradicción.

¿No es acaso el uso del third space una forma sofisticada de legitimar desde Londres un gesto que, si se hiciera desde Ayacucho o Huancavelica, sería tachado de artesanía o folclore?

Tal vez. Y esa tensión no me resulta ajena, pero no pinto para legitimar nada. Pinto desde un lugar honesto que me pertenece: como peruano en Londres, como sujeto cruzado por varias capas culturales. Lo ancestral no entra en mi obra como folclore ni como exotismo: entra como memoria viva, como herencia en transformación. Si la mirada externa decide exotizarla o valorarla depende de sistemas que están fuera de mi control.

¿Hasta qué punto tu obra habita ese “tercer espacio” como zona de disputa y no simplemente como un terreno cómodo donde la hibridez se vuelve capital simbólico sin incomodar a ningún centro?

Habitar ese “tercer espacio” no es, para mí, una estrategia estética ni una postura académica, sino el punto desde el cual pienso, siento y pinto. Creo que lo simbólico, lo ritual, lo ancestral, pueden ser profundamente disruptivos sin necesidad de declararse como tales. No todas las tensiones se gritan; algunas se sostienen en el silencio, en la intimidad, en los gestos que no encajan del todo ni en un lado ni en otro. Mi hibridez no es capital simbólico: es complejidad vivida. No busco convencer a ningún centro ni responder desde una periferia. Me interesa pintar desde un lugar verdadero, donde las imágenes puedan sostener preguntas más que respuestas, y donde lo ancestral no sea una cita, sino una presencia que toma cuerpo de nuevo.

¿Puede el third space funcionar realmente como campo de enunciación autónomo o es inevitable que reproduzca —aunque de forma más sutil— la lógica de una traducción vertical que transforma lo ancestral en cita museificable?

Es una pregunta válida. Y no pretendo tener una respuesta definitiva. En mi caso, lo ancestral no entra como cita, sino como algo vivo, que aún tiene fuerza para emocionarme, conmoverme, cuestionarme. Busco reactivar desde la pintura esos lenguajes silenciados, no como piezas de museo, sino como gestos cargados de presente. La autonomía del tercer espacio no está garantizada, pero yo la trabajo desde la conciencia y la intuición, más que desde un marco teórico.

¿En qué medida Piruwmanta Dreams configura una contra-iconografía capaz de desprogramar las lógicas extractivistas de la mirada colonial sobre lo precolombino?

No creo que el arte tenga la capacidad de desprogramar por sí solo estructuras tan arraigadas como la mirada colonial, pero sí puede abrir espacios de sensibilidad donde esa mirada se fractura o tambalea. Piruwmanta Dreams no intenta ofrecer una contra-iconografía explícita, sino imágenes que se resisten a una lectura rápida, que invita a una contemplación lenta y más emocional. En ese sentido, si algo se desactiva, no es desde una denuncia directa, sino desde una reapropiación afectiva.

El símbolo parece ser un espectro vivo en tu obra: ¿es un agente de encantamiento, una

estructura de pensamiento o una tecnología espiritual?

En mi obra, el símbolo no es un objeto de devoción ni un ornamento; es un canal de pensamiento. Funciona como un instrumento dentro de mi lenguaje pictórico, capaz de conectar distintas capas de lo emocional, lo filosófico y lo histórico. No lo empleo desde una lógica espiritual, sino como una herramienta que condensa memoria y activa reflexión.

Al reinscribir la tradición en un espacio pictórico contemporáneo, ¿operas una suerte de

“arqueología inversa” donde el futuro reinterpreta el pasado como deseo?

Me gusta esa imagen de arqueología inversa. Hay algo de eso, sí. Pero más que proyectar el futuro sobre el pasado, lo que hago es abrir un espacio donde los tiempos se mezclan. La tradición aparece como material vivo, en movimiento, que se adapta y muta sin perder su raíz.

Tu trabajo parece desplazar la idea de patrimonio hacia una zona performativa del lenguaje visual, donde el mito se invoca más que se ilustra. ¿Qué crees?

Mi aproximación al mito no es ilustrativa ni decorativa. Lo ancestral aparece como un lenguaje vivo que puede actualizarse en diálogo con lo contemporáneo. No lo represento: lo reactivo en función de cada obra. Cada símbolo o forma entra en relación con el contexto emocional, pictórico y simbólico específico de la obra. En ese sentido, el mito no es un fin en sí mismo, sino un disparador: una materia en movimiento que, al ser trasladada al lienzo, adquiere nuevas resonancias. No muestro el mito como una verdad exótica; me interesa trabajar con él como una herramienta de sentido, abierta a nuevos significados. Esta zona donde lo ancestral se recontextualiza —sin solemnidad pero con respeto— es quizás el lugar más fértil de mi práctica.

¿Cómo manejas el debate entre la fascinación estética del motivo precolombino y su potencial domesticación como fetiche posmoderno?

Cada símbolo o motivo entra en diálogo con la obra; son vehículos de sentido. El riesgo de

fetichización existe, claro, pero creo que se evita cuando el símbolo no se coloca como algo que se debe admirar pasivamente, sino como algo que interpela, que genera fricción, preguntas o

asociaciones.

El sueño (dreams) en tu obra se articula ¿como metáfora de un inconsciente cultural, como gesto surrealizante o como retorno espectral de lo reprimido?

En Piruwmanta Dreams, el sueño es una imagen del inconsciente colectivo peruano, no una fantasía personal ni una cita surrealista. Sueño aquí significa memoria soterrada, resonancia simbólica, intuición cultural. El título mismo —que une el quechua y el inglés— alude a una identidad atravesada por la globalización, y sugiere ese territorio intermedio donde el pasado no está clausurado, sino que reaparece bajo nuevas formas. Más que representar un sueño, estas obras activan un estado de conciencia desplazada.

¿Crees que las geometrías rituales que citas en tus lienzos funcionan como mapas de afecto, codificaciones espirituales o resonancias de un saber no discursivo?

No las cito, las activo. En mi obra, las geometrías rituales no son referencias fijas; son estructuras simbólicas que, al entrar en diálogo con la pintura, se vuelven herramientas sensibles, casi psíquicas. Me interesa cómo esos patrones ancestrales pueden contener afecto, pensamiento, memoria y proyección, sin necesidad de verbalizarse. Funcionan como una arquitectura de sentido, a veces emocional, a veces espiritual, pero siempre abierta a múltiples capas de lectura. No lo descifro: dejo que se manifieste.

El silencio en tus escenas suspendidas: ¿Es una pausa narrativa, una estrategia ontológica o un eco de lo sagrado?

El silencio en mi obra no es vacío, es presencia. Es ese momento antes o después de que algo ocurra. Una suspensión del tiempo, una contención emocional. Me interesa mucho lo que no se dice, lo que se intuye. En ese silencio habita lo sagrado, no como dogma, sino como intensidad. Es también un espacio de intimidad entre la obra y quien la mira.

El tiempo en Piruwmanta Dreams: ¿Se trata de una simultaneidad palimpséstica, una sincronicidad mítica o una reconfiguración estética del pasado como presente latente?

Trabajo con un tiempo expandido: lo ancestral se activa como una capa viva, no lineal, que coexiste con el presente y lo resignifica. Hay memorias, heridas, rituales y símbolos que no están “atrás”, sino que siguen latiendo. En ese sentido, el tiempo en mi obra es circular y palimpséstico.

¿De qué modo tus imágenes desestabilizan la lógica binaria entre figura y abstracción? ¿Qué campo de fuerzas simbólicas emerge en ese intersticio?

No busco una división entre figura y abstracción, sino una conversación entre ambas. A veces la

figura sostiene la carga emocional, mientras lo abstracto abre el campo simbólico. La tensión entre ambas me interesa porque genera zonas ambiguas. En ese cruce se activa algo, a veces espiritual, a veces afectivo. Es un territorio en el cual el pensamiento racional se disuelve y emerge otra forma de entender.

¿Se puede hablar de una política de la pigmentación en tu obra, donde el color no es

ornamento sino una gramática insurgente?

El color en mi obra es una fuerza expresiva, una gramática emocional. Cada pigmento que uso está pensado para evocar, conmover o tensar algo. Trabajo el color como una fuerza que organiza la escena emocional. A veces elijo colores con referentes culturales o históricos, otras veces dejo que la intuición me guíe, pero siempre hay una intención que va más allá de la estética.

¿Cuánto hay de exorcismo y cuánto de celebración en tu gesto pictórico de convocar a lo

ancestral sin solemnidad pero con fervor?

Ambos elementos coexisten. Hay un gesto de exorcismo en el sentido de liberar aquello que ha sido reprimido, silenciado o folclorizado. Pero también hay una celebración, porque pintar lo ancestral no es un acto de duelo, sino de vitalidad. El fervor nace de esa tensión entre duelo y renacimiento.

¿Te consideras un traductor entre matrices simbólicas que no buscan armonía sino fricción productiva?

Sí. Me interesa justamente esa fricción: lo que no encaja, lo que no se deja resolver. Traducir no

implica suavizar; implica asumir que hay pérdida, tensión, transformación. En ese entrelugar no busco síntesis, sino apertura. Que las tensiones queden visibles, que las preguntas se sostengan. Esa fricción es el espacio donde el símbolo se reconfigura y adquiere nuevos sentidos.

¿Qué papel juega la ensoñación como forma de conocimiento en tu práctica artística? ¿Es un método hermenéutico o un canal visionario?

No considero la ensoñación un eje metodológico en mi práctica. Aunque ciertos estados liminales pueden activar la imaginación o permiten asociaciones inesperadas, no trabajo desde el sueño como recurso directo. En Piruwmanta Dreams, el sueño opera como una metáfora visual del inconsciente colectivo peruano. La estética onírica me permite acceder a capas de memoria simbólica, como lenguaje poético.

¿Y cómo se manifiesta la dimensión filosófica de lo andino en tu obra sin caer en la tentación del esencialismo ni del decorativismo?

No represento lo andino como identidad fija ni utilizar sus símbolos como ornamento. En mi obra, estos elementos funcionan como dispositivos vivos: me permiten pensar con la imagen, activar preguntas, abrir zonas de reflexión. Prefiero abrir sentidos desde la complejidad antes que reducirlos a discursos cómodos.

Si tu obra fuera una ceremonia, ¿a qué dios o energía invocaría, qué rito ejecutaría y en qué lengua se articularía el canto?

Sería una ceremonia sin altar, guiada por la energía del reencuentro: con uno mismo, con los otros, con lo ancestral. No rendiría culto a un dios, sino al gesto honesto de crear, de recordar y de imaginar. El rito sería la pintura misma—una práctica artesanal, paciente, devota, que no impone formas. El canto no tendría una lengua fija: sería una vibración visual, una resonancia emocional que invita a la empatía, a la comunión y a la posibilidad de sanar.

La Rebelde Librería

Hasta el 5 de agosto

Jr. Batalla de Junín 260, Barranco

_edited.jpg)

Comentarios