La otra «Sara»: Paloma Álvarez y su tejido contemporáneo

- Augusto del Valle Cárdenas

- hace 2 días

- 4 Min. de lectura

La obra de Paloma Álvarez entrelaza memoria andina, tradición textil y lenguajes contemporáneos. Su exposición SARA / WILKA / MAIZ DE TIERRA Y AGUA revela cómo el maíz se vuelve metáfora visual y poética de migración, espacio y resistencia.

Por: Augusto del Valle Cárdenas. Curador independiente.

Estamos en tiempos en los que, en el norte global, se percibe un profundo interés por las prácticas estéticas del «Otro» indígena y sus comunidades. No solo por sus técnicas ancestrales y sus conceptos colectivos, bajo alguna promesa de encontrar nombres de autor. La designación del envío peruano a la 61° Bienal de Venecia, titulada In minor keys (En clave menor), cuya presentación ocurrirá entre mayo y noviembre de 2026, tiene como protagonista piezas de arte shipibo diseñadas por Sara Flores, con la curaduría de Issela Ccoyllo y Mateo Norzi, y ha vuelto a colocar sobre el tapete la pregunta por lo «contemporáneo» de tales prácticas.

La exposición de Paloma Álvarez (Lima, 1974), curada también por Ccoyllo, SARA / WILKA / MAIZ DE TIERRA Y AGUA, nos reta a asumir alguna posición respecto a un cruce de caminos semejante. Es decir, nos obliga a encontrar un lugar desde donde colocar nuestra mirada frente a cómo se juntan, en una misma constelación, «prácticas estéticas» tradicionales, «textil andino» de tradición ayacuchana y «arte contemporáneo» global. Cerca de 50 obras, entre video, poesía, canción, instalación, grabado y otros, nos invitan a observar la muestra desde distintos aspectos. Quisiera, en este breve comentario, destacar solo tres. El primero es el tema mismo de la exposición, «Sara»/«Maíz», enunciado ya en el título. El segundo es el sentido de la geometría y del espacio en muchas de las piezas. Y, por último, un tercero, que responde a la pregunta por el lugar desde donde todas estas representaciones, de pronto, adquieren una fuerza inusitada.

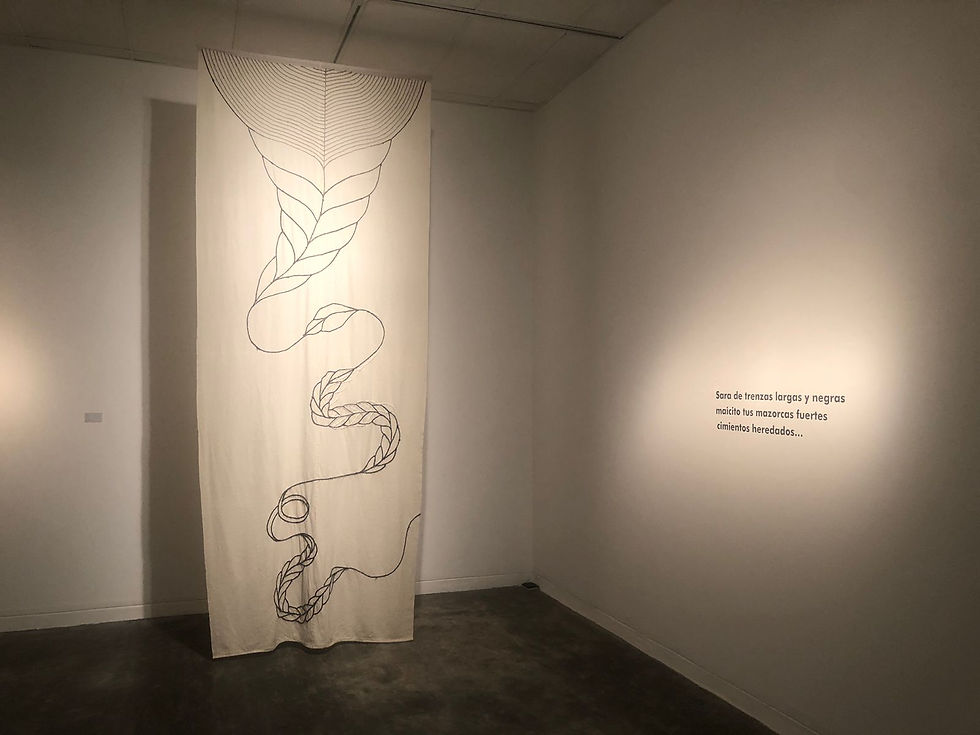

Lo primero. «Sara» fue el nombre de la abuela ayacuchana de Paloma, de quien aprendió a tejer. En quechua ayacuchano, sin embargo, «Sara» significa «maíz». Piezas como la indefinible Cartas a la abuela (2023) y la instalación ADN (2025) nos ponen sobre aviso acerca de la manera en que la artista ha encontrado el elemento de la trenza como transición visual y poética. Ella busca ir desde atrás, en el tiempo —la abuela cuyas “manos trenzaban las hebras grises de tus cabellos”— hacia adelante, en el espacio de la tela, con el dibujo de la forma curvada de esta o aquella otra planta de maíz. Esta vuelta de atrás hacia adelante, como ejercicio visual pero también de memoria, es una invitación a un singular modo poético que, se podría decir, ataca por sorpresa, incluso en las mismas paredes de la sala. Y, sin embargo, hay otras piezas cuya inclusión es un acierto de la curaduría, fechadas entre 2013 y 2018, en las que surge un tema adicional, sobre todo si uno tiene en mente la articulación entre tradición y sensibilidad andina, pero también entre ambas y la épica de la migración hacia Lima, la gran urbe. La épica de los nietos/wilkas, en este punto, converge con la mirada de Paloma.

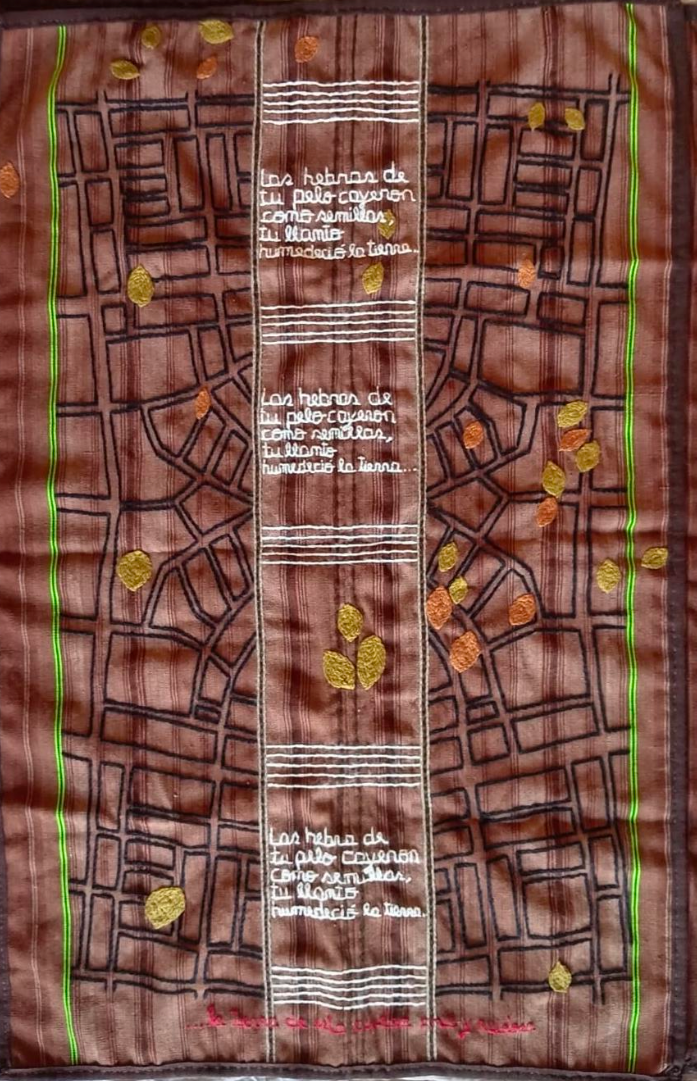

Lo segundo. Mamachay (2013) y Hojita quintucha (2018) son dos piezas en las que se aprecia este otro tema; aquí la trama urbana se superpone a una carga previa. Tal como en algún momento lo presentó el historiador andino Hernán Sulca, especialista en educación intercultural, ambas obras permiten, junto con otras de este mismo período, una interesante propuesta de distribución espacial de elementos al interior de cada imagen, cartografías cuya lógica rompe con la tradición occidental: “Si bien las cartografías de la ciudad son el tema central, la presencia constante del quechua y sus diversas formas de manifestarse (…) fueron resignificadas desde otras sensibilidades y también desde otras racionalidades de espacio”. Es decir, la manera como Álvarez organiza el espacio en sus representaciones incluidas en sus textiles, grabados y otros objetos equivale, según Sulca, a la manera como las comunidades campesinas lo hacen. Al vínculo en la memoria, entonces, se superpone el del espacio compositivo como una geometría subjetiva, por así decir.

Lo tercero. Como ganadora del concurso de «pintura contemporánea» del BCR de 2013, con la ya aludida Mamachay, Paloma colocó su producción textil en una frontera inestable con la pintura como forma estética contemporánea. En otras palabras, asumió una manera de entender el textil heredado de su inscripción quechua —la urdimbre vertical y la trama horizontal con características específicas— desde categorías pictóricas, o al menos así lo entendió el jurado. En cambio, en esta exposición se suspende de un modo sugerente la idea misma de pintura y el chumpi al fin es un chumpi, la lliclla una lliclla, y así otros objetos, situaciones, técnicas y formas. Es aquí donde está la fuerza y potencia de esta exposición. Incluso en las piezas blancas y negras, las más nuevas, brilla con especial fulgor el entramado entre memoria («textil andino» de tradición ayacuchana) y grabado, al dejar en evidencia cómo este queda, de pronto, asociado al mate burilado andino, sin previo aviso.

En síntesis, de alguna manera, estos tres aspectos otorgan a lo contemporáneo que encontramos un carácter de mínimo desajuste, como diría el filósofo italiano Giorgio Agamben. La «Sara» de Paloma Álvarez es un horizonte de memoria cultural andina, cuyo desajuste con la modernidad atraviesa planteando diversos enigmas a la épica urbana de la migración, y con ello a toda la puesta en escena tal como la vemos en la sala.

Título: SARA / WILKA / MAÍZ: de tierra y agua

Artista: Paloma Álvarez

Curaduría: Issela Ccoyllo

Fechas: del 22 de julio al 21 de septiembre de 2025

Lugar: Espacio Juan Pardo Heeren (Jirón Cuzco 446, Cercado de Lima.)

Horario de atención: de martes a domingo, desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Ingreso libre

_edited.jpg)

Comentarios